公文って、最初は線をひくだけでしょ? それだけで約7,000円は高くない?

未就学時が公文を通うことを考えた時、ためらう理由のひとつですよね。

私もそうでした。公文を経験しているからこそ、足し算くらいからでいいなと思ってました。

「線を引く」なら、私が教えられる!?

それで、おうちでプレ公文を始めました。とても役立ったし、いい時間でした。

未就学児のくもん入会を検討している保護者の方、ぜひ最後まで読んでくださいね。

- 公文に入会する前の、家庭での学習について

- 入会後に気づいた、もっとこうすれば良かったこと

我が子の家庭学習

- ひらがなを覚える 数字も100まで言えるようにする

- 書く練習をスタート

- 単語や短文を書けるようにする・足し算、引き算を少しできるようにする

- その後、公文教室に入会

ひらがなを覚える 数字を100まで言えるようにする

ひらがなや数字を覚えるために活用したのは、絵本・おふろポスター・文字の書かれた積み木でした。基本は遊びながらですね。

↓↓実際に使用したもの サイズが良かった!シリーズでお世話になったよ。

はじめてのあいうえお [ 柏原晃夫 ] 【メール便利用!送料無料】パイロットこたえがでてくる!おふろでスタディ ひらがな【1歳半頃から】

また、おやつを数えたり、お菓子の袋に書いてある文字をいっしょに読んだり。生活の中にあふれているので、日々見せながら言うことでどんどん覚えてくれました。

「勉強しよ。」と声かけはしますが、「この頃は勉強=嫌なもの」とは思ってません。なんでも知りたがる時期でしたし、2歳くらいで読めるようになりました。

しかし、後に公文に入会した時、スタートは読み学習からで、しかも中々書くところにすすませてもらえませんでした。

読めているのに、なぜ書き学習させてくれないんだろう…

理由は単語で読めていないということ。

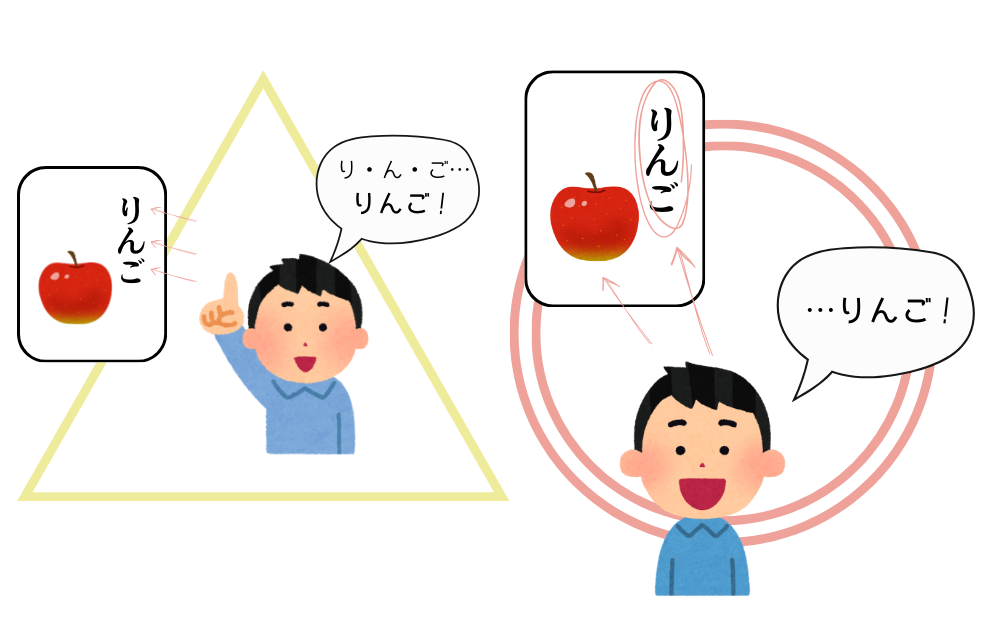

例えば「りんご」なら 息子は「り・ん・ご」と一文字ずつ読んでから「りんご」と読んでいました。そうではなく、すぐに「りんご」と読める方が望ましいのです。

単語では問題なくても、文章になると拾い読みは内容が理解しづらいのです。時間もかかりますね。

今後の学習をスムーズにするためにはひと目で単語を理解する必要がありました。

※1人目では、単語読みできていないと注意されませんでした。

私がしてきたことは同じなのですが、2人の捉え方が違ったのかもしれません。

数字は、とくに何か言われた記憶はありません。

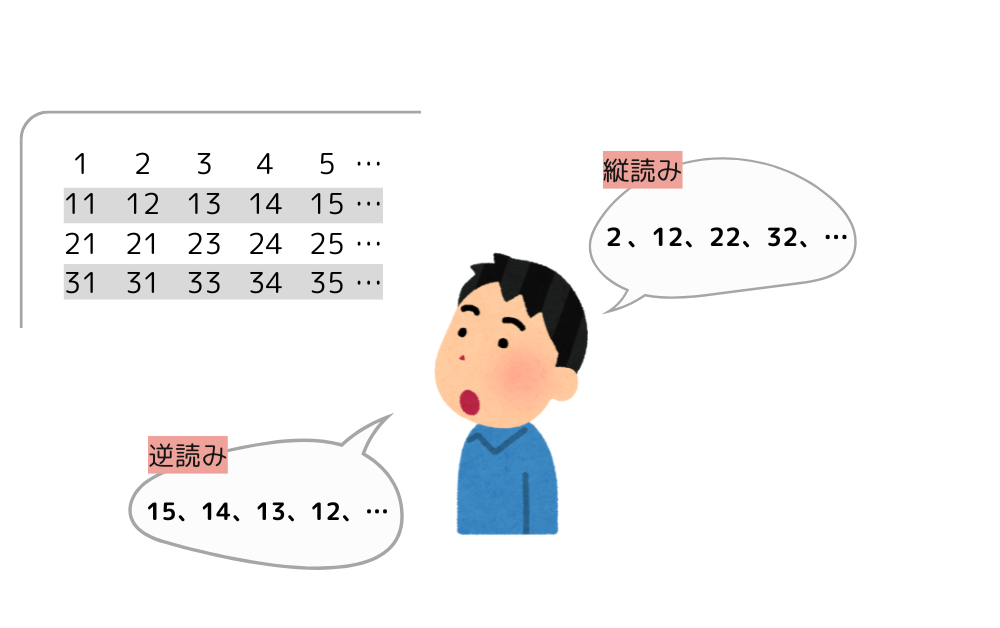

さらにステップアップをしたければ、すうじ表を逆読み、縦読みもできるといいですよ。

(引き算や、繰り上がりの計算に役立つ読み方。)余裕があればトライしてみてください。

ひらがなを一文字ずつ覚えさせるだけではなく、単語で読めるようにするべきだった。

書く練習をスタート

いよいよ、プレ公文です。活用したのはくもん出版の『くもんの幼児ドリル』シリーズ。

『はじめてのおけいこ』『はじめてのひらがな①』『はじめてのすうじ』の3冊を

同時に進めていたよ。

ドリルは、最初と最後のページでは難易度がかなり違います。1日1枚させるペースだと終盤のレベルと子ども自身のレベルが合わなくなると感じました。

そこで、各2冊ずつ購入し、繰り返してしました。また3種類を比べて、難易度がなめらかに上がるようように考えながら組み合わせるなどしていました。

合わせて大きなマスのノートも活用していましたよ。私がお手本を書いてのなぞり書きや、見写し書きもさせていました。

公文では、同じ文字を何度も書きます。公文と比べると圧倒的に量は少ないです。その辺りはノートでカバーしていましたね。

↓6マスのノートは、店頭では見かけないサイズ 使いやすくていいよ!

私はその頃、主婦で時間があったので用意できました。

時間ではなく、お金をかけて教室に通い始めるのも良いかなとも思いますよ。

最初は枠からはみ出るし、まっすぐとは言えない線ばかりでした。繰り返すうちに、枠から出なくなってきました。

しかし、こちらもまだ不十分。ひょろひょろの薄い線だったのです。

私は枠からはみ出さなければいいと思ってやっていました。しかし、公文のズンズンで大事なことは決まった位置で始まり終わること、そしてしっかり濃い線を書くこと。

これが後に丁寧な字を書けるようになることに繋がるのです。その点は意識できていませんでした。

始まりと終わりの位置を意識して、しっかりとした線を書く意識が必要だった

単語や短文を書けるようにする足し算、引き算を少しできるようにする

しっかり濃い字ではなかったかもしれないが、ひらがな・数字が書けるようになりました。

その後は、くもん出版の『くもんの幼児ドリルシリーズ』をフル活用です。

ことばや、足し算・引き算、とけいなども習得していきました。ノートを使って、自分の名前や食べものの名前を書いたり、ノートいっぱいにしりとりを書いたり。

公文に入会

幼児ドリルシリーズをやり尽くしていざ入会!うちの子、色々できるでしょ?と思っていたのですが、まだまだ伸びる余地はたくさんでした。

独学で自宅にするには、足りない部分がありました。上の子ができていた事も下の子はできてなかったり、子供によっても全然違いました。

しかし、嫌がることなく教室に行ってくれました。復習からのスタートになりましたが、これくらいならできる!と思いながら学習できたかもしれませんね。

最後に

まとめ

今なら、もっとここを気をつけます!

習慣の中に「お勉強をする」を組み込めた

体調がすぐれない時や、旅行以外では毎日欠かさずしました。(実家帰省中もしていました。)時間は30分もかけていません。

ご飯を食べる、歯磨きをする、という習慣の中に「お勉強をする」を組み込むように。イヤなものになる前に、気づかないうちにどんどん進めておこう!と思いながらやらせていましたね。

もちろん、気持ちがのらないこともありましたよ。でも習慣としていたので、私も一緒にがんばってさせていました。そういう時は少しだけ量を減らしてでも、全くしない日はありませんでした。

この頃から宿題の習慣はついていったと思います。

公文に通っている今も、急な体調不良を除いて宿題をせずに行くことはありません。旅行などは事前に減らしておきます。子供自身に持ち帰った宿題はして持っていくことが染みついています。

大事なコミニュケーション

最初は遊び感覚でと言いつつも、いつの間にかやらなきゃいけないものに変わっていたと思います。

こちらが必死になりすぎることも。そこまでしなくてもいいのかな…と思うこともありました。

それでも続けられたのは、子供が頑張ってくれたし、夫も理解してくれていました。

私は子供のレベルに合わせて遊ぶことがあまり得意ではありませんでした。その代わりの子供と一緒に過ごすツールとしていたのかもしれません。 まだまだ幼い子供との関わり方として最適ではなかったかもしれませんが、無いよりは良かったと思います。

これは私たち家族のやり方です。

一冊ドリルを手にしてみるも良し、体験学習に行くのも良しです。

コメント